ポスター発表

西川寧による齋藤茂吉の書の評価

- 発表者所属名

- 日本文学研究専攻・国文学研究資料館

- 発表者氏名

- 佐々木 比佐子

「芸術家が芸術について書いたものは、自分の目的を定義づける場合でさえも、当然ながら、より実際的で技術的です。」とは、ジョセフ・ダラコット著『美術批評入門』ART CRITICISMのなかに見られるが、そのような意味に於ても、西川寧(一九〇二―一九八九)による齋藤茂吉(一八八二―一九五三)の書の評価は、興味深い。茂吉没後一年の昭和二十九年に、述べられた西川寧の言葉を眺めてみよう。

「芸術家が芸術について書いたものは、自分の目的を定義づける場合でさえも、当然ながら、より実際的で技術的です。」とは、ジョセフ・ダラコット著『美術批評入門』ART CRITICISMのなかに見られるが、そのような意味に於ても、西川寧(一九〇二―一九八九)による齋藤茂吉(一八八二―一九五三)の書の評価は、興味深い。茂吉没後一年の昭和二十九年に、述べられた西川寧の言葉を眺めてみよう。

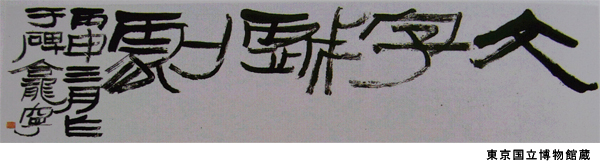

會津八一宛の西川寧の書簡には、「現代人の例として尊翰と齋藤茂吉翁の歌と二つだけ示し度と存候。」と記されているが、これは昭和二十九年六月二十四日の、NHKテレビの放送内容にふれたものである。この時の原稿は、『書品』誌第五十五号に「生活と書道」として掲載されている。そこには、次のように茂吉の書が語られている。「…筆者の氣分なり感覺なりが、いかにもよく出ていて、その人がなつかしまれます。」

西川寧は、茂吉とは面識がない。にもかかわらず、「なつかしまれます。」と述べるのである。

この「なつかし」の語を考察すると、西川寧という人の「体験」がうかび上がって来る。昭和三十一年の『書品』誌第七十四号に掲載された「明治大正歌人展」の文中には、「茂吉の名が出ないことはない」という西川の学生時代の話が述べられる。そして、西川寧のご尊父、西川春洞翁は、茂吉の開成中学時代の書の師であった。そこに書家中林梧竹の存在がからみ、西川寧と茂吉の間には、時間を超えたドラマがうかがわれる。